こんばんはリサモリです! (^O^)/

今日は引越し前のブログで書いた記事を加筆・修正して再掲しまーす♪

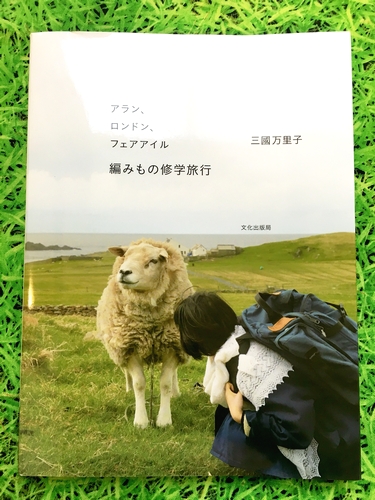

以前、アメブロの方で「三國万里子さんのアラン、ロンドン、フェアアイル 編み物修学旅行」のご紹介をしたのですが、その時はアランセーターについては触れませんでした。

個人的にアイルランドとアラン諸島がとても好きなのでしっかり記事にしてみたいなと思いこの時は書かなかったのですが、今回その続編!アイルランドのアラン諸島とアランセーター編について書いてみたいと思います(^O^)!

強くてほがらかなセーター♪

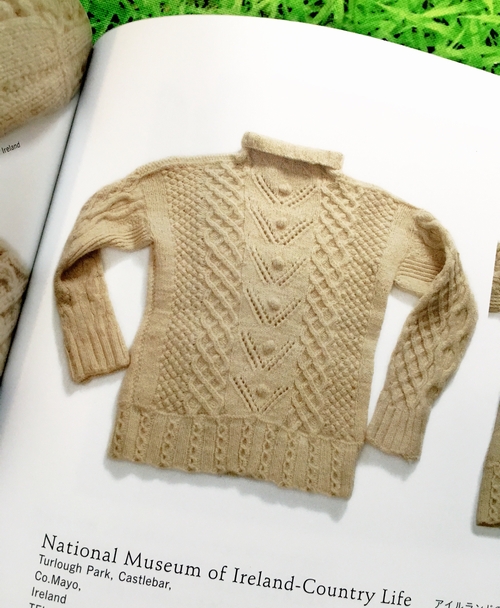

これは三國さんがアイルランド国立博物館カントリーライフ館で見つけたアランセーターです。

いつ頃の作品なのでしょうか。

博物館には1942年に寄贈されたと書いてあったそうです。

この2枚のセーターの写真、模様が全く違いますが、同じ1つのセーターの表と裏なのです!

1枚のセーターにこんなにも模様を入れるのはそれはそれは大変なことでしょう!

裾のゴム編みの部分の合間合間にケーブルが入っていて、こんなに凝っている裾のセーター見たことない

Σ(・ω・ノ)ノ!!

と個人的にはそこに驚きました。

三國さんはこう書かれています。

慣れるとルーチンでアランを作れるようになるものですが、このセーターはそれを拒んでいる感じがある。 ぎゅっと試みがつまっていて、編むことと遊びが一つになっている。何でしょうか、私はこのセーターを見ていると、ワクワクするのです。

荒々しい環境の中での毎日の編み物。

その中にチャレンジや遊びを取り入れて編むことを楽しんじゃう~~(^▽^)

ほがらかで素敵なセーターだなと思いました(´▽`)

※後ほど荒々しい環境について書きます!

アランセーター今昔

現在アラン諸島では仕事としてのハンドニットは行われておらず、趣味や生活のリズムとして編んでいるだけ、とこちらの本に書いてありました。

では、アイルランドにプロのニッターがいないかというともちろんそんなことはなく、今でもハンドニットのアランセーターを売っているお店があります。

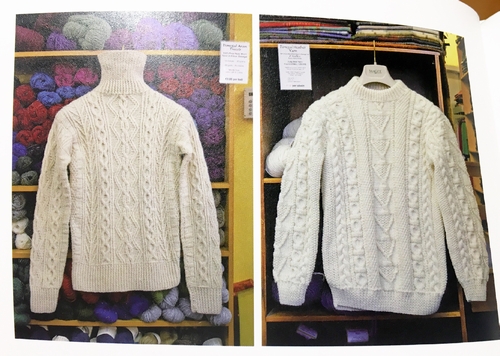

こちらはオモーリャというゴールウェイ(アラン諸島への船が出ている街)にあるアランニットのお店で、三國さんが見せてもらったセーターだそうです。

どちらもステキですが、どことなく左の方がキリっと渋さがある良いラインの作品のように見えます。

- 左はオモーリャ店主の方の学生時代のお気に入りのセーター

- 右は現時点の最年少ニッターのセーター

三國さんが新しいニッターが育っているのか聞いてみると、店主の女性は「教えてはいるけど今の若い人には、もうこういうセーターはできないだろう」と話します。

「この人たちはパブにも行かずずーっと編んでいたけれど、今の人たちはそうじゃない。終始走り回って忙しいでしょう?」

という答えが返ってきたそうです。

三國さんも確かに心惹かれるニットは古い時代のものが多いと感じていたそうです。

古い時代セーターを作っていた人たちは、便利なものが無い分、生活の色々な部分で心を向けて手と体を使って暮らしていました。

身の回りの万事への、心と手の使い方が、ものを作るときに出るのかもしれない。 (中略)「才能」は、一人ずつ持って生まれた個性を生かすために、十分な時間と気持ちを注げる、そういう環境を作ってこそあらわれてくるものなのかもしれません。

便利になって、昔より時間がたくさん取れるようになったけど、個性を生かすため…自分が本当に作りたい・成したいと思うことのためにその便利さの利点をちゃんと活かせてるかな?

そんなことを真面目に考えてしまうセーターの問題提起なのでした……(;^ω^)

三國万里子さんデザインのアランセーター

もし三國さんが60年代のダブリン(アイルランドの首都)でアランセーターをデザインするならば、というテーマでデザインしたセーターが載っていました!

とても都会的な香りのするデザインのアランセーターだと思います!

60年代に本当にこのセーターを売り出していたら、きっとみんな欲しくなったんじゃないかなと思います(^^♪

もちろん巻末に作り方が載っているので作れちゃいます!(私は技術が足りなくてまだ作れませんがw)

アランセーターの模様と、アランの島に張りめぐらされた石垣

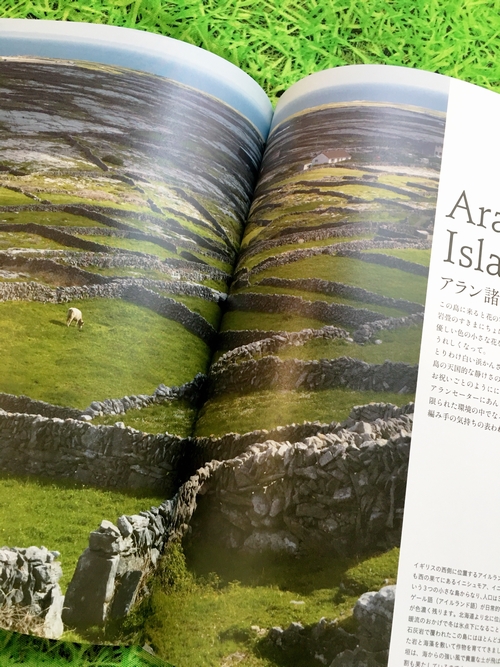

アラン諸島の島々にはこのような石垣が張りめぐらされています。

それは強風吹き荒れる石灰岩の島のため、土が風でどんどん飛んで行ってしまいジャガイモなどの農作物が作れないので、石垣で土が飛ばされないように囲っているのでした。

マジでハンパない風だったようです。

私はアイルランドが好きすぎて1934年に作られた「アラン」というドキュメンターリ映画のDVDを持っているので見直してみたのですが

伝わりますでしょうか。かなり高い断崖なのですが強風にあおられて波が崖の上にまで来ています。

伝わりますでしょうか。かなり高い断崖なのですが強風にあおられて波が崖の上にまで来ています。

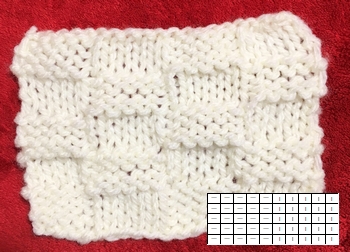

これは先ほども出てきたアイルランド国立博物館カントリーライフ館のアランセーターです。

センターのV字の透かし模様の両脇に、網のようになっている模様があるのですが、これはトレリスというさきほどの石垣を模した模様になっています。 トレリス以外の模様もアランの島にある景色や物から取った模様がいくつもあります。

- 海藻(IRISH MOSS Stitch)

わかめ等の海藻を土に敷いて肥料にしていました。

※大量の海藻をカゴに入れて背負ってます

※その海藻を畑に持ってきて土の上に敷きます

後ろの男性は地面の岩を割って土を掘り起こそうとしています。

- ケーブル(漁師の命綱)

- バスケット(魚でいっぱいになったカゴのイメージだそうです)

※カゴ、編地とそっくりな気がする!

アランセーターは、アランの島の景色を写してセーターに描いたように思います。

1930年代前半のアランの島の生活

編み物修学旅行に、アランセーターのもとの形は1930年代に作られたと考えられていますとありました。

先ほどご紹介した「アラン」という映画はまさに1930年代前半のドキュメンタリーなので、アランを少し見てみましょう。

少年のセーターの袖に模様が入っているのが確認できます。 初期のアランセーターは紺色の細い糸で編まれ、ぱっと見た印象は手の込んだガンジーセーターのよう、とのことなのでまさに少年のセーターがそれだと思われます。 構造もガンジーセーターに似ていて、身頃も袖も輪で編まれていたそうです。

たった1回だけ出てくる女性が編み物をしているシーンでは、輪編みをしている様子が写っていました。

ちなみに右手に糸をかけて編んでいます!

それ以外、どのようなシーンが多いかというと

漁をしているシーンが大半です。

こんな小さな手漕ぎの船(カラハ)で、めちゃくちゃ荒れ狂う大西洋に漕ぎ出し、2日2晩かけて鮫を捕まえることもあったようです。

アランセーターの模様は家ごとに家紋のような意味があり、残念ながら漁で亡くなってしまった人がいたときにそのセーターの柄を見ればどこの家の人だか分かる、という言い伝えがありました。

これは俗説で実際はそんな家紋的な意味は無かった、という方が今は主な見方のようですが、この小舟であのすさまじい海に漁に出ていたと思うと、家紋ではなかったとしても、奥さんやお母さんは祈りをこめて一目一目編んだことでしょう!

「アラン」でもラストの方で、荒れた海から旦那さんが無事に戻るようにずっと海を見つめている母子の様子が描かれています。

1950年代頃からアランセーターがブームになり、女性が編み物で現金収入を得られる道ができた時、彼女たちは嬉しかったのではないかと思います。

毎回毎回愛する人が生きて戻るように祈り続けるだけではなく、自分の手で収入を得ることができるようになれば、愛する人が死の危険に晒される回数も減らせると思ったのではないかなと、思いました。

そういう意味では、商品としてのハンドニットですが、やっぱり命を懸けて編んでいたのかもしれません。

私の想像なので、正確なことは分かりませんが……。

オモーリャの女店主が「今の人にはこういうセーターはもう編めないだろう」と言った理由の一つもあるのかななんて思いました。

ひつじは80年経っても変わらないよ

偶然にも親子のひつじの姿が、「編み物修学旅行」にも「アラン」にも収められていました(^▽^)

心なしか現代のひつじさんの方が毛がモコモコしてるようにも見えますが、種類や角度の違いかもしれません……!

今も昔もひつじさんたちのおかげで編み物できるね(^o^)ありがとう♪

余談ですが、かぎ針編みのショールをアランの女性は使っていたそうです!

アランでかぎ針編みしてたんだΣ(・□・;)と妙に驚き感動したのでしたw

私はまだかぎ針を始めて1年経っていないのですが、アランの人もかぎ針編みしていたと知り更にかぎ針編みも熱が入りそうです♪

今日もお読みいただきありがとうございました!

こちらもおススメです☆